【この記事で分かること】

- 企業版ふるさと納税の概要

- 企業版ふるさと納税の3年間の延長

- 企業版ふるさと納税の問題点

皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!

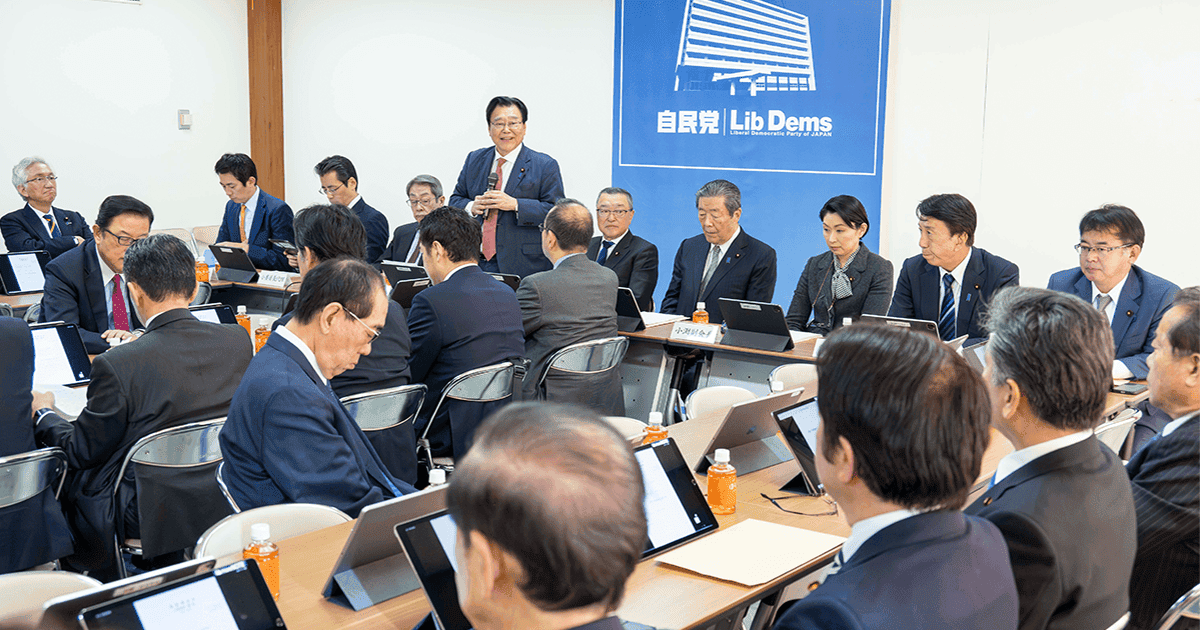

本日は、令和7年度税制改正大綱で取り上げられた、「企業版ふるさと納税の3年間の延長」について取り上げるとともに、企業版ふるさと納税の問題点についても、お話をさせていただこうと思います。

にゃん子

にゃん子令和7年度税制改正大綱はトピックスが多すぎて、ここまで議論が行き届いていない気もするのにゃ。

企業版ふるさと納税とは

ではまず、そもそも企業版ふるさと納税とは何なのか、というお話です。

制度の概要

企業版ふるさと納税は、制度としては平成28年度に始まったもの。

地方公共団体が国に提出した地域再生計画において、地方創生にかかるプロジェクトを位置づけ、そこに対して企業が寄附を行った場合、法人関係税の税制控除を受けられるというものです。

有り体にいえば、

という話です。

制度創設当初は寄附相当額の6割が控除対象だったのですが、これが令和2年度税制改正で大きく拡充され、最大9割の税額控除を受けられるようになりました。

企業版ふるさと納税の留意事項

なお、制度適用に対してはいくつかの留意事項があり、

- 本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外

- 事業実施前年度において、不交付団体となっている都道府県への寄附は対象外

- 事業実施前年度において、事業を実施する年度の前年度における不交付団体かつその全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村への寄附は対象外

- 寄附を受けることの代償として経済的利益を受けることは禁止

といった点については気をつけなければいけません。

特に「本社が所在する企業からの寄附」は、現場レベルではよく受ける相談のようですね。

企業版ふるさと納税の所管府省は内閣府

この企業版ふるさと納税は、地域再生法に基づく地域再生計画が適用の要件となっており、所管府省は内閣府(地方創生推進事務局)となっています。

一方で、個人向けのふるさと納税の所管は総務省(自治税務局)なので、見事に所管が縦割れてしまっています。

後で説明するけど、この「地域再生計画」の策定が地味に面倒で、地方自治体の事務負担になっているのにゃ。

企業版ふるさと納税、令和7年度から3年間の延長

さて、この企業版ふるさと納税は、令和2年度税制改正において、「令和6年度まで5年間の時限的措置」という位置づけにされておりました。

ですので、今年度末で企業版ふるさと納税制度は失効することになっており、延長されるか否かというのは令和7年度税制改正における論点の1つとなっていたのです。

世の中的には「103万円の壁」ばかりが注目されてましたけどね。

そして令和6年12月20日、税制改正大綱が発表され、

- 企業版ふるさと納税を3年間延長する

- 制度の健全な発展に向けて必要な見直しと効果検証を行う

ということで、「企業版ふるさと納税の3年間延長」がうたわれることになりました。

(2) 企業版ふるさと納税

地方経済が、人口減少・過疎化や地域産業の衰退等の課題に直面する中、官民が連携してそれらを成長のエンジンへと転換することが求められている。そのため、地方への資金の流れの創出・拡大や地方への人材還流を促す地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用期限を延長する。地域再生計画の認定が取り消される不適切事案も発生していることを踏まえ、寄附活用事業に係る執行上のチェック機能の強化や活用状況の透明化等の制度の健全な発展に向けて必要な見直しを行い、その効果検証を行うため、延長期間は3年とする。

※令和7年度税制改正大綱より

企業版ふるさと納税の問題点

この企業版ふるさと納税については、経済界からの要望もあって、制度が延長されたようなところがあります。

一方で、企業版ふるさと納税については、制度を運用していく中で、いくつかの課題も明らかになっています。

【問題点①】企業の利益誘導に用いられる

企業版ふるさと納税は、企業側からすると、

自治体に寄附をすることで、節税しつつ、社会貢献をPRできる

というメリットがあり、それだけで十分の価値があるものなのですが、企業はこの制度を利用し、さらなる利益の増大を図ろうとしています。

これが特に問題となったのが、福島県国見町の高規格救急車開発事案。

本件では、次のようなことが起こっています。

- DMMグループが、高規格救急車開発のためにと、国見町に企業版ふるさと納税で約4億3,200円の寄附を行う

- 国見町は細かい仕様書を作った結果、「ワンテーブル」という企業1社のみが応募

- ワンテーブル社は、高規格救急車の開発をDMMグループに発注

このスキームが、

- DMMの寄付金は結局受注を通じてDMMに戻ってきている

- にもかかわらず、DMMが寄附した金額の9割が税額控除されてしまっている

- これらはDMMグループによる不適切な資金環流・課税逃れではないのか

という疑いを呼び、さらには一連のプロセスの中に不適切な契約事務があったのではないかなど、さらなる疑惑もあって、国見町では百条委員会が立ち上がりました。

兵庫県知事問題で話題となった百条委員会は、こんなところにもあったのにゃ。

百条委員会は一連の問題について報告書をまとめましたが、この一連の問題は、

企業版ふるさと納税制度を企業が悪用しようとした事例

ということで、企業版ふるさと納税制度に、深い傷跡を残したのでした。

聞くところによると、他にも「事業受注後、後年度のランニング経費を随意契約させて、自分のところに利益を誘導するタイプの企業版ふるさと納税案件」が結構あるらしいね。

【問題点②】地方自治体の事務負担が重たい

企業版ふるさと納税制度の適用を受けるためには、地方自治体は地域再生法に基づく地域再生計画を策定し、これを内閣府に提出するという事務が発生します。

この地域再生計画を作るのが地味に大変で、策定した後には内閣府との協議・調整が入るので、担当者には結構な手間が生じるのです。

個人版のふるさと納税では、制度適用のためにこういった事務は発生しないので、

「なぜ企業版ふるさと納税では、こんな役所チックな事務が必要とされるんだ」

という各自治体の実務担当者の声が上がっていたりします。

内閣府が地域再生法の枠組みの中で制度を作ったから、こんなことになってしまったのにゃ。

霞が関ロジック全開で、地方自治体の人たちには全く理解できないんですよね…。

一方で、内閣府が関与することで、不適切な事務処理が起こりそうなときにストップをかけられる面もあるのかも…。

まとめ

以上、本日は、企業版ふるさと納税の延長と、この制度が抱える問題点について、ご説明いたしましたが、いかがだったでしょうか?

企業版ふるさと納税は、令和7年度税制改正において3年間の延長が示されましたが、一方で福島県国見町の事案に代表されるように、特定の企業に利益を誘導するような不適切運用が見られたりするなど、課題がある制度であるのは事実。

また、内閣府が地域再生法の枠組みで運用してるがゆえに、地方自治体に余計な事務負担をかけている面があるのも否めません。

今後、企業版ふるさと納税が、どのように運用されていくか…注目したいと思います。