【この記事で分かること】

- そもそも選挙管理委員会とは

- なぜ都道府県選管は市町村担当課との併任が多いのか

- 都道府県選管は知事から独立しているとは言えないのではないか

皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!

本日は、都道府県の選挙管理委員会の事務局がどこにあるのかについて、取り上げて、お話をさせていただこうと思います。

にゃん子

にゃん子あわせて、「都道府県選管と知事との関係性」についても考察してみるにゃ。

選挙管理委員会とは

まず、そもそも選挙管理委員会とは何なのか。これは、その名のとおり、

各団体の選挙を管理するために置かれる機関

のことです。具体的には、

- 国(総務省)に置かれる「中央選挙管理会」(委員5名)

- 地方公共団体に置かれる「選挙管理委員会」(委員4名)

があり、それぞれに事務局が置かれます。

中央選挙管理会の事務局は総務省の選挙部選挙課と管理課が、地方の選挙管理委員会は事務局組織が置かれます。

そしてこの事務局職員のことを「書記」といい、それを統括する者が「書記長」となります。

この中央選管や地方選管が、国政選挙から地方の首長・議会議員選挙があるたびに、立候補受付から選挙運動の管理、さらには投開票事務などを取り仕切り、運営することになります。

また、都道府県の選管では政治団体の届け出に関する事務なども所管しています。

選挙が行われているときの選管事務局は、さながら不夜城のようだにゃ。

一方で、選挙がないときは比較的落ち着いていて、典型的な季節労働系の部署だと言われているね。

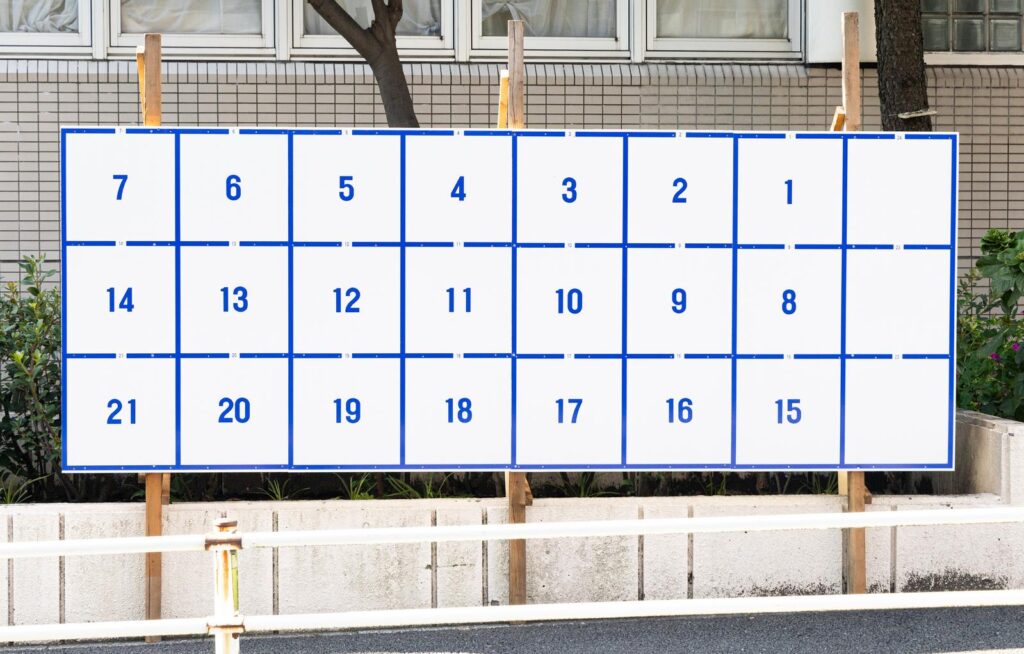

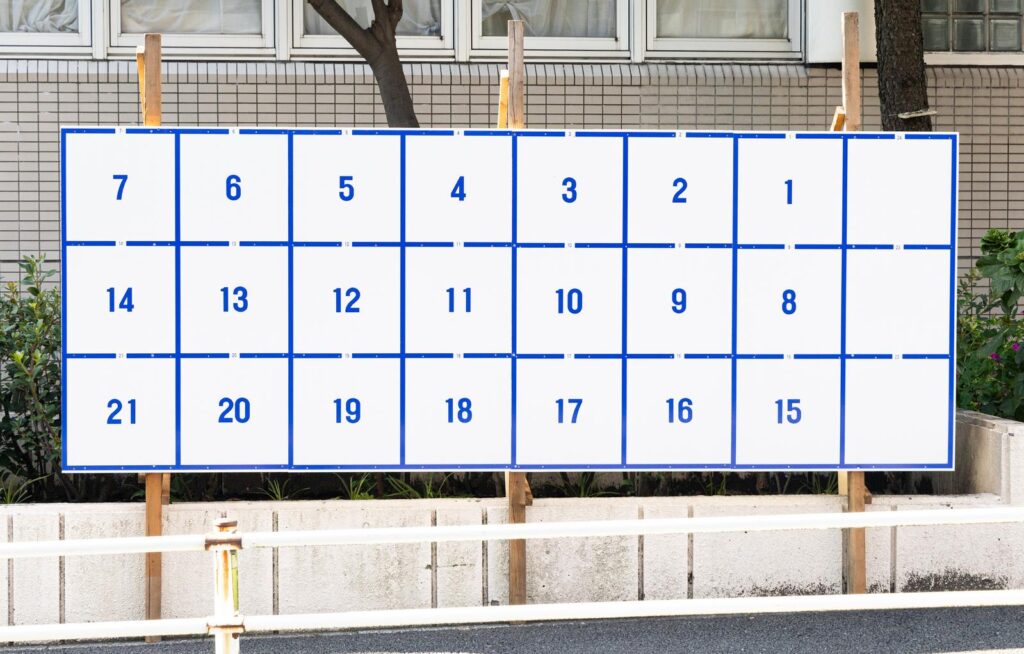

都道府県選管の事務局は市町村担当課との併任…?

ところで、都道府県の選挙管理委員会ですが、多くの自治体において、市町村担当課との併任となっています。

いろんな都道府県で市町村担当課のホームページを見てみると、「選挙係」とか「選挙チーム」のような係が置かれていますが、この係の職員が選挙管理委員会事務局の書記を併任し、市町村担当課長が書記長になっている、というパターンが定番のようです。

なぜ、このようになっているのでしょうか。

【理由1】都道府県選管事務局を課組織とするほどの業務量がない

まず、真っ先に考えられるのが、

選挙管理委員会の事務局だけで、都道府県レベルの課相当組織となれるほどの業務量がない

といったところです。

選挙管理委員会は、選挙が行われるときには相当な業務量が発生しますが、それ以外の平時の業務はそれほど多いわけではありません。

なので、そこに課長級の職員を配置して、課相当組織としてしまうのは、組織全体の人員配置的にあまり望ましい姿とはならないのです。

そこで、普段は書記長を市町村担当課長の併任にしつつ、事務局組織は市町村担当課の1係相当くらいにしておいて、いざ選挙になったら他係の応援も得ながらフルパワーで職務に当たる…というような運用になっているようです。

【理由2】総務省旧自治や市町村との相性

最初の段落で述べたように、国の中央選挙管理会の事務局は、総務省選挙部にありますが、これは旧自治省部局になります。

一方、都道府県における総務省旧自治部局のカウンターパートといえば、市町村担当課。

なので、その「総務省旧自治⇔都道府県市町村担当課」という相性があるのが、まず1点。

加えて、都道府県選管は、投開票実務の運営を管内の市町村選管に担ってもらうことになるので、市町村との連携も必須になります。

こういった「総務省旧自治⇔都道府県選管⇔市町村選管」という事務フローが確立されている選挙事務は、都道府県の市町村担当課と非常に相性が良いわけなのです。

総務省は、本省課長補佐のキャリアパスの中に、「都道府県市町村担当課長への出向」を入れてるから、人的ネットワーク的にも好都合だろうね。

市町村担当課長は知事の指揮命令権下にもあるけど…

ところで、選挙管理委員会は、首長組織から独立した行政委員会という位置づけです。従って、選挙管理委員会の事務局にいる書記たちは、首長からの指揮命令ではなく、選挙管理委員会委員長の指揮命令権下に置かれることになります。

首長になるためには、選挙に当選しないといけないわけですが、その選挙を首長がコントロールできてしまうことは、選挙の中立性を疑わせることになってしまうので、選挙管理委員会は行政委員会として、首長から独立した組織になっている、ということですね。

ここまでは、理念的にとても正しいのですが、一つ問題があって、

選管書記長である市町村担当課長は、選管業務以外では知事の配下職員になる

ということなのです。

知事との接点が多く、選管の独立性は「?」

一般的な市町村担当課は、

- 市町村や都道府県内市長会・町村会・議長会との連絡調整全般

- 市町村の財政(地方交付税、地方債、決算統計など)

- 市町村の税制(税制改正、ふるさと納税など)

- 市町村の公務員制度(給与水準、定員管理など)

- 市町村の住民基本台帳制度、マイナンバー制度など

といったような、市町村の行財政運営にかかわるさまざまなことを担当しており、管内市町村幹部の窓口となることも多いことから、知事との接点も比較的多い部署です。

そういった業務で、知事の部下として働いている職員が、選挙管理委員会の書記としての業務に限って、知事から独立して公務を執り行うというのは、理屈としては成り立っていても、現実的にはなかなか難しいものです。

ましてや選挙管理委員会は、場合によっては知事や知事与党の議員に対して不利益となるジャッジを下さないといけないこともあるもの。

総務省出身知事+総務省出身市町村担当課長だと…

さらにいうと、都道府県知事は総務省出身者が就いていることが多いですが、そこに総務省出身の市町村担当課長が着任していると、総務省時代の上下関係が残っていて、ますます知事と独立して業務をこなすことが、現実的に難しくなってしまいます。

それ、今話題の兵庫県がその状況に陥っていますよね…

知事が総務省出身な上に市町村担当課長も総務省出身で、しかも公職選挙法違反のおそれを指摘されているという、なかなかタフな状況だにゃ…

しかも内部通報担当の財務部長も総務省から出向してきた後輩で、それもまたいろいろ言われてますね。

制度上「独立」していても、人間関係まで「独立」しているとは限らないんだよね…特に総務省の先輩後輩の間では。

まとめ

以上、本日は、「都道府県の選挙管理委員会の事務局がどこにあるのか」について考えるとともに、選挙管理委員会事務局の独立性について考察してみましたが、いかがでしょうか?

都道府県の選挙管理委員会事務局は、市町村担当課の職員に併任がかかることが多いのですが、一方で市町村担当課は知事の配下にあるため、なかなか行政委員会の「独立」が担保されにくい側面があります。

ましてや、総務省出身の知事のもと、総務省出身の市町村担当課長が就いているという、都道府県の王道的な体制になっているパターンでは、総務省時代の先輩・後輩関係もあって、ますます「独立」性の維持が難しくなってしまいます。

選挙関係でもめている自治体があったとき、そこの知事と市町村担当課長の関係に着目してみると、興味深い現実が浮かび上がってくるかもしれませんね。